Una urbanistica […] che sappia contribuire al risveglio del desiderio imperioso di un abitare migliore.

Così Clementi nel suo intenso editoriale. La domanda è: quale futuro deve essere promesso perché un processo complesso di trasformazione territoriale – in cui sono mobilitate diverse competenze, in un indispensabile, continuo dialogo tra più saperi e poteri – si sviluppi con l’intento di ottenere, nei suoi effetti, non soltanto una nuova utilizzazione dei suoli e articolazione degli spazi, ma una qualità di vita più soddisfacente?

Serve una diversa promessa di futuro che affianchi e superi quella – necessaria certo, ma non sufficiente – dove, secondo il prevalente paradigma funzionalista, ci si proponga essenzialmente di soddisfare un bisogno. Cosa che implica il ritorno ad uno stato noto di cui si conosce la mancanza: la fame, la sete, un riparo. Appunto: un funzionamento più efficiente dell’organizzazione urbana. Invece la promessa più indispensabile è quella destinata a suscitare un desiderio. Il desiderio di qualcosa di cui percepiamo inconsapevolmente la privazione: il rapporto con l’altro e con un’alterità possibile. In questo caso il raggiungimento di una condizione dell’abitare latente, ma non ancora evidente, nella quale scoprire senso urbano in una pluralità di luoghi. L’offerta che il progetto può fare è, quindi, l’ottenimento di plusvalori di urbanità che non basta definire con indicatori di carattere funzionale, come, ad esempio: accessibilità a connessioni materiali e immateriali; quoziente localizzativo dei servizi alle imprese; densità della popolazione. Si dovrà comunicare, perciò, un diverso immaginario spaziale, nel quale percepire le qualità che può assumere un nuovo paesaggio metropolitano. Nuovi campi di forze in cui il “montaggio” in movimento di più componenti consente agli abitanti e alle comunità di incontrarsi e riconoscersi in una mobile e plurale appartenenza. Si tratta, quindi, di coniugare nel tempo l’infrastrutturazione dei territori ad una inevasa domanda di dispositivi spaziali capaci di facilitare la socialità ed una vita collettiva anche nel conflitto.

Il desiderio, da suscitare, ha a che fare con un centrale nodo irrisolto: il superamento del distacco sempre maggiore tra gli oggetti e i soggetti che già Simmel notava agli inizi del ‘900.

L’artista è soltanto rappresentante delle tensioni che trasformano in opera gli elementi del mondo. È l’appello all’arte elementare del 1921 di Arp, Puni, Moholi Nagy[1] che possiamo immaginare rivolto anche ai numerosi attori del processo progettuale di oggi nel raccogliere le sfida dell’interpretazione di una concatenazione senza interruzione di paesaggi fisici e sociali e di materiali diversi di cui esplorare e attivare le risorse, il valore delle differenze, la ricchezza della molteplicità.

Quattro passaggi perché il progetto urbano sia strumento di un futuro possibile

- Cambia il ruolo del progetto: da prefigurazione di un prodotto per quanto ampio e complesso, al cui centro è lo spazio della città fisica, a strumento di supporto alle decisioni di un processo a più voci. Un progetto che va interpretato nella rilevanza del suo impegno civile. Non solo perché rivolto, per mezzo della condivisione di nuovi immaginari, alla formazione di una civitas (o piuttosto civitates, comunità di un abitare metropolitano articolato ed anche conflittuale), ma perché prodotto, attraverso una utilizzazione strategica del tempo, da attori di quelle stesse comunità con la costruzione, la crescita e la condivisone di una conoscenza collettiva in un procedimento aperto e argomentativo. È un processo da intendere aperto, non solo perché mobilita, dinamicamente nel tempo, più territori, competenze e soggetti, ma anche perché la sua traiettoria non deve procedere con il compito di correggere il tiro verso un obiettivo già definito, quanto far sì che l’obiettivo stesso possa emergere dal percorso.

- Per spingere le comunità ad esplorare mondi possibili (come suggerisce Tagliagambe[2]) è necessario che l’esercizio della forma sia articolato, non come un autoriale svolgimento lineare teso alla propria auto- realizzazione, ma come strumento di una interrogazione continua che trasformi la usuale, e spesso pletorica, descrizione dell’esistente in una narrazione progettuale in grado di cogliere e trasmettere la potenza inespressa delle reti di relazione delle componenti dei diversi contesti. In estrema sintesi si dovrebbe rendere obbligatoria, all’avvio di ogni procedimento di trasformazione territoriale, accanto alle consuete fasi analitico-conoscitive, come la VAS (la valutazione ambientale strategica), un’altra VAS (una valutazione architettonica strategica) innovando nella dimensione metropolitana una tradizione italiana nella lettura creativa dei territori. Una geografia poetica, nella definizione di De Matteis[3], che possa rivelare una trama di opportunità configurative in base alle quali delineare una idea di futuro.

Ciò comporta più livelli di definizione della forma. Già all’avvio dei percorsi decisionali si possono integrare le indicazioni sul destino delle diverse parti dei territori, usualmente determinato in base soprattutto a parametri di funzionamento, con il riconoscimento del ruolo decisivo delle scelte morfologiche nei processi di infrastrutturazione dei territori metropolitani, perché si produca l’atteso incontro tra il mutamento di paesaggi fisici e quello di paesaggi sociali. Sono scelte che permettono di individuare una prima base di sostegno (infra) per le trasformazioni di un insieme di reti che consente ad altre componenti (un ulteriore livello) di prendere forma e al limite mutare nel tempo. I diversi livelli si debbono intendere come fasi di un progressivo e continuo percorso di conoscenza. Come afferma Pareyson nella teoria della formatività: «un tal “fare” che, mentre fa, inventa il “modo di fare”[4]».

L’utilizzazione di quelle che Mendes da Rocha definisce disposizioni spaziali può rappresentare un primo livello di scelta configurativa. Permettono di rendere percepibili gli elementi di un diverso immaginario da condividere. Non sono, come commenta Angelo Bucci, ancora, pienamente, progetti «perché non hanno la specificità e l’oggettualità che un progetto di architettura esige. Le disposizioni spaziali sono come algoritmi aperti, che si possono sviluppare in progetti differenti»[5]. Sono parte di un processo di smontaggio e rimontaggio continuo dei materiali del presente che nella proposizione di ogni progetto assumono, nell’incontro con i diversi agenti e attori, nuovi ruoli e senso. Attraverso una utilizzazione processuale e strategica dei diversi livelli di definizione della forma – a fronte della latitanza della politica a riconoscere il ruolo delle strutture spaziali nel generare disuguaglianze – si può restituire allo spazio la densità di snodo problematico tra assetti insediativi, diritti, doveri e qualità diffusa dell’abitare. Una qualità che la selezione degli “oggetti” e la regia del loro assemblaggio (in quanto già “forme”, anche se non ancora architetture) permette di ottenere.

Pensiamo alla lunga storia del “dispositivo” piazza coperta, che troviamo come nodalità del liquido movimento della vita urbana, ad esempio, dai broletti del medioevo, al geniale MASP della Bo Bardi a San Paolo o alla proposta dei Samonà per il concorso per la Camera dei Deputati a Roma. Questi dispositivi devono essere intesi, perciò, come una sorta di microcosmi. Genomi evolutivi che possono agire come un innesco nei nodi delle reti per una coinvolgente trasformazione più ampia. Sono i coaguli di energie (architetture disponibili a radunare e farsi attraversare dai flussi) per accompagnare la riconquista dello spessore orizzontale e tridimensionale dei territori metropolitani, come principale sistema connettivo, in cui, con una moltiplicazione dei suoli praticabili, si può sperimentare il dialogo fertile tra le diverse trame di pieni e vuoti. Si genera, così, una porosità che non si deve riconoscere solo nella composizione di una materia minerale da leggere nelle sequenze di articolazioni intrecciate tra costruito e cavità, aperture e transiti, ma anche nella attitudine di queste tessiture dello spazio all’offrire una mutevole “scena” ai corpi e, reciprocamente, nella loro capacità di accogliere la loro impronta, la loro presenza, nelle molteplici occasioni dell’attraversamento e dello stare che modellano un materiale permeabile di varie grane e densità[6].

- Occorre affiancare ed integrare l’attuale frammentazione delle competenze amministrative del territorio con un organismo (un centro di intelligenza collettiva) che possa guidare e gestire processi multipolari e multilivello il cui campo non può essere predefinito. Un organismo a geometria variabile che deve attivare le diverse filiere di competenze e azioni, collocando le diverse iniziative in una prospettiva spaziale e temporale in grado di utilizzare i layer sovrapponibili di diverse figure ed entità territoriali, in funzione della natura dei problemi affrontati. Di una tale struttura potrebbero fare parti le reti, opportunamente individuate, di dipartimenti universitari di ricerca che nell’esercizio della Terza Missione sono, appunto, istituzionalmente chiamati, più che a rispondere ad un quesito già definito, a contribuire al complesso iter che concorre a suscitare una domanda ancora inespressa, accompagnandosi ad un percorso di “costruzione degli attori”, collaborando, in un rapporto pubblico-privato, con altri centri di ricerca in una sorta di formazione continua per i diversi soggetti coinvolti nell’iter delle scelte[7].

È l’attuazione di quanto previsto dalla nostra costituzione all’art. 9. In cui ricerca, cultura, patrimonio e sviluppo formano un tutto inscindibile. La concezione di una tutela attiva e non passiva protezione del patrimonio esistente è stata potenziata dall’aggiunta del terzo comma in cui si auspica e promuove un profilo di società proiettato al futuro in cui tenere insieme competenze e saperi nei campi delle scienze e delle arti per generare modi di produzione di nuovi mobili paesaggi nel colloquio tra artificio e le molteplici dinamiche ambientali.

In questa prospettiva con queste stesse reti, in accordo anche con altri soggetti (mondo produttivo e finanziario etc.), potrebbe essere utile varare un Master multi-sede – strumenti per il progetto metropolitano? – di durata annuale o biennale rivolto ad operatori del settore degli ambiti sia privato che pubblico.

- Alle reti universitarie dei centri di ricerca può anche (con altri componenti) essere affidato il ruolo di soggetto terzo nella valutazione dell’interesse collettivo nei processi di trasformazione territoriale. Per garantire la utilità sociale di ogni iniziativa: estrarre cioè valore pubblico dalle molteplici interazioni pubblico-privato. Questa indispensabile fase dei processi di trasformazione dei territori comporterebbe l’esistenza, presso le amministrazioni, di strutture per la valutazione dotate della necessaria competenza ed autorevolezza per svolgere tale ufficio che, come è evidente, si presta a problematici contenziosi. Questione rilevante specialmente per amministrazioni di piccola dimensione e con organici ridotti che, nel quadro di rilevanti trasformazioni territoriali che toccano i loro territori, possono trovarsi a dover decidere su accordi e scambi da contrattare con attori anche di dimensione nazionale. Pensiamo al ruolo di alcune multiutility che, nella forma di consorzi o aziende pubblico-privato, dall’originario scopo di fornire servizi e beni pubblici sono divenuti potenti attori di proposte e immaginari spaziali per intervenire da una posizione di privilegio “contrattuale” nei processi decisionali sulle questioni urbane.

Peraltro i termini di uno scambio pubblico-privato non possono essere predeterminati in astratto, né essere espressi in termini puramente quantitativi – tanti diritti edificatori, tante opere pubbliche – occorre che la valutazione avvenga nel concreto della proposta verificando qualitativamente il rispetto degli obiettivi di carattere pubblico, tutelati anche per le iniziative private dall’art.41 della Costituzione[8]. Occorre caso per caso individuare anche, per converso, le modalità con la quale la generazione di un plusvalore urbano – ad esempio il vuoto offerto alla città, secondo una condivisa disposizione spaziale in una costruzione che sospesa sul suolo, piuttosto che recingerlo, lo liberi per l’uso collettivo – sia favorita e compensata nelle forme prevedibili di una premialità da assicurare in loco o in modalità perequative.

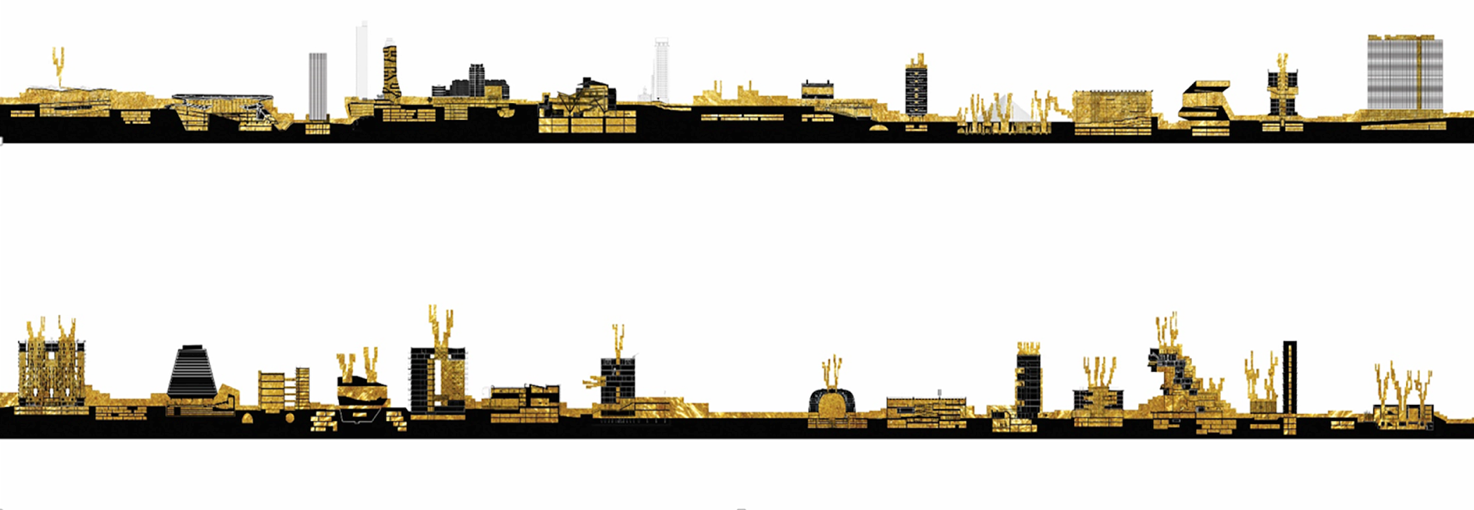

Fig. 1. Lo spessore orizzontale della metropoli porosa. architetture permeabili ai flussi della società liquida. Montaggio di architetture esistenti in una sezione ideale di San Paolo del Brasile. Fonte: Alessandro Lanzetta per il libro Il respiro delle città, Libria Melfi.

- In De Stijl, sul n. 10 del 1921. ↑

- Tagliagambe S., L’urbanistica come questione del sapere, 19 Marzo 2021. Url:http://www. casadellacultura. ↑

- De Matteis G., Geografia come immaginazione. Tra piacere della scoperta e ricerca di futuri possibili, Roma, Donzelli Editore, 2021. ↑

- Pareyson L., Estetica. Teoria della formatività, Bompiani, Milano 2002, p. 18. ↑

- Bucci A, São Paulo, argomenti d’architettura. Della dissoluzione degli edifici e di come passare attraverso i muri, Libria, Melfi 2021. ↑

- Vedi: Barbieri P., Fiorelli A., Lanzetta A., Il respiro delle città, Libria, Melfi 2023. ↑

- Barbieri P., Terza missione, in EcowebTown n.26, 2022. ↑

- Art.41. L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali. ↑